- Статьи

V is Variation

«Никогда не приписывай злонамеренности то, что вполне объясняется глупостью; но не исключай злонамеренности».

«Бритва Хайнлайна»

В конце ноября курский общественник Владимир Синельников опубликовал материал «Суп из семи закупок», в котором сообщил о возможной коррупционной составляющей в ряде тендеров. Тогда «Край» запросил у администрации Курской области комментарий на озвученные Синельниковым тезисы и опубликовал ответ чиновников.

И материал Владимира, и ответ областной администрации получились настолько подробными, что каждый пункт можно разбирать достаточно долго: довольно спорные тезисы есть в обоих текстах. Мы же решили остановиться на теме, которую считаем ключевой.

Нас заинтересовало, как вышло, что стоимость некоторого оборудования в несколько раз превышает рыночную, даже с поправками на монтаж, обслуживание, гарантию и другие издержки контракта. Ответ, как ни странно, мы обнаружили в самой закупке.

Откуда появляется цена?

Заказчик, совершая закупку, назначает НМЦК — начальную минимальную цену контракта. Для её определения есть несколько способов, в данном случае использовался самый распространенный — анализ рынка. Заказчик формирует задание, направляет его разным поставщикам и находит среднюю цену, за которую поставщики готовы продать соответствующий товар.

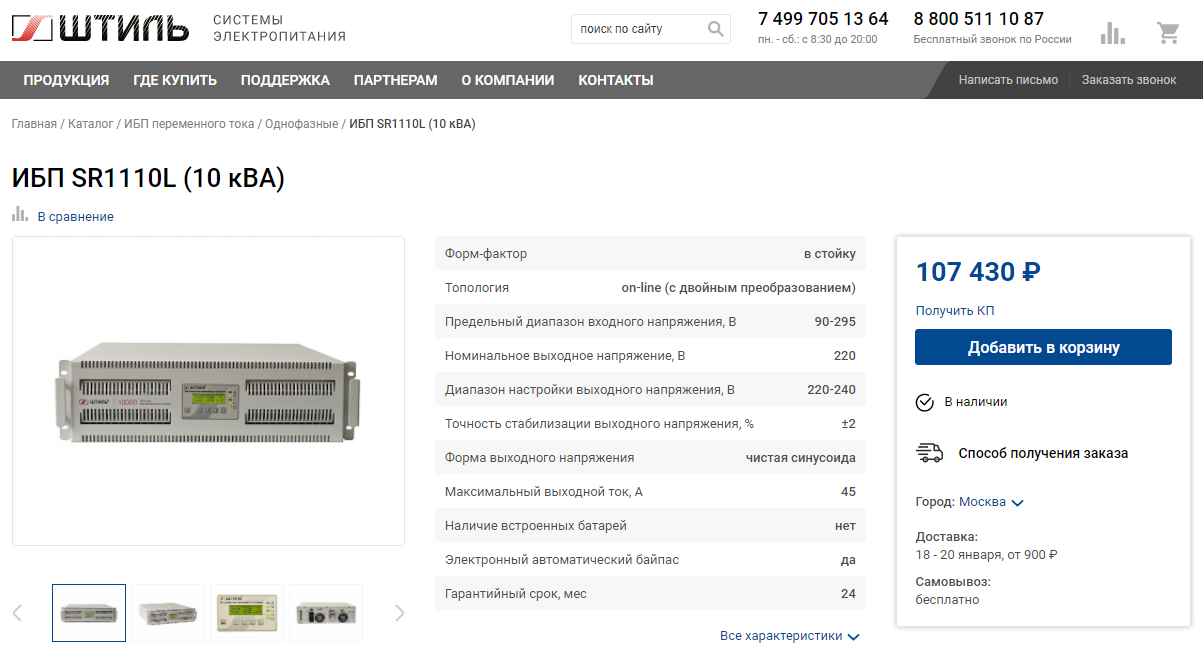

Посмотрим на самом ярком примере — источнике бесперебойного питания.

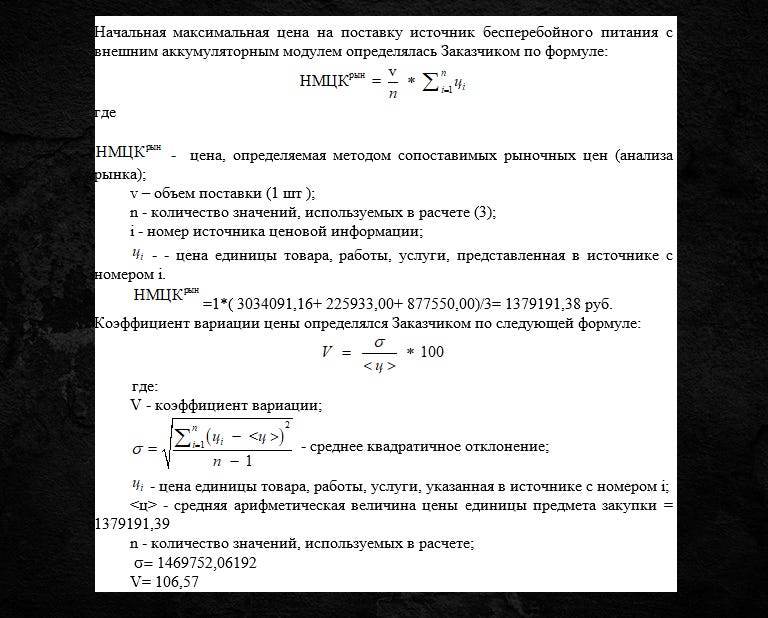

Поставщики готовы были продать оборудование за 226 тыс. рублей, 877 тыс. рублей и 3 млн рублей. Огромный разброс от пары сотен тысяч до трёх миллионов объясняется тем, что под техзадание могут подходить разные модели разных производителей. Среднее цена таким образом составила 1 млн 379 тыс. рублей.

Бесперебойник в итоге приобрели за 823 тыс. рублей. Получилось сэкономить? Не совсем: рыночная стоимость этой модели чуть более 100 тыс. рублей, в 13 раз меньше той средней, что была высчитана заказчиком.

Коэффициент вариации

Во избежание именно таких случаев нормативно-правовыми актами предусмотрено использование коэффициента вариации. Он показывает, насколько велик разброс цен, представленных поставщиками и можно ли на их основе определять НМЦК. При значении параметра >33% цену контракта нельзя считать корректной.

Цитата из приказа Минэкономразвития №597 от 2 октября 2013 г (п. 3.20.2): «Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах».

В случае источника бесперебойного питания коэффициент составил 106,57%. Подобные превышения есть по четырём позициям из семи, содержащихся в контракте.

Позиция заказчика

«Край» направил запрос тем, кто занимался расчетом цены: почему при полученных расчетах, явно указывающих на необходимость дополнительного изучения рынка, цены решили не пересматривать? Ответ повторяет тот, что направлялся и ранее, приводим его дословно:

«Для создания аппаратного комплекса центра обработки данных Ситуационного центра губернатора Курской области рассматривались коммерческие предложения крупных компаний поставщиков оборудования.

Оборудование закупалось комплектом и включало услуги по поставке, монтажу, его запуску в помещении заказчика с интеграцией в существующую телекоммуникационную сеть, а также предоставление «расширенных» гарантийных обязательств. В связи с этим, организации, предоставившие коммерческие предложения, включили (на свое усмотрение) в стоимость отдельных позиций указанные услуги.

При расчете начальной (максимальной) цены контракта по общей стоимости каждого коммерческого предложения коэффициент корреляции составляет 5,37%».

То есть разброс по ценам отдельных позиций, расчет которого даже есть в документации, был проигнорирован — вместо него был посчитан разброс цен по коммерческим предложениям целиком. «Вилка» вышла меньше — от 20 до 23 млн рублей за исполнение контракта.

Почему проигнорировали? По словам заказчика, поставщики просто учли прописанные в контракте услуги по монтажу, интеграции, обслуживанию и гарантии и случайным образом распределили их наценками между позициями. Очевидно, что расчет вариации цен по отдельным единицам оборудования в таком случае теряет всякий смысл (но был выполнен).

Финальный штрих: заказчик сообщает, что цена контракта упала на 39% от максимальной. Поэтому «основания утверждать, что контракт заключен по завышенной цене, отсутствуют».

Все люди, связанные с госзакупками, отмечают, что существенное падение цены контракта может являться признаком того, что рынок просто не был проанализирован должным образом. При падении цены более чем на 25% к поставщику в большинстве случаев обязаны применить антидемпинговые меры: ведь если максимальная стоимость контракта была посчитана корректно, её существенное изменение — редкое явление, вызывающее опасения.

«Край» обратился к интернет-сообществу заказчиков и поставщиков, работающих по 44-ФЗ и 223-ФЗ с описанием ситуации. Специалисты были удивлены схеме, реализованной на курской закупке: решению ориентироваться на коэффициент по предложению в целом (а не по отдельным позициям) и случайному разбросу наценок за дополнительные услуги.

Итого

Была ли закупка выполнена в рамках закона? Скорее всего, да — ведь даже приказ Минэкономразвития говорит о «целесообразности» дополнительных исследований, но прямо не обязывает их проводить. Опрошенные нами специалисты не смогли дать однозначную оценку в соответствии с существующими нормативно-правовыми актами.

Проблема в том, что была соблюдена буква закона, требующая проводить определённые процедуры, но не был соблюден его дух — они были проведены формально, явно не ставя своей целью экономию бюджетных средств и взвешенное изучение рынка. Это в личных беседах подтвердили и знакомые специалисты IT-рынка, считающие претензии Владимира Синельникова обоснованными. Также об этом говорит и серьёзное падение цены по итогам закупки, и непрозрачность реальной стоимости предложенного в коммерческих предложениях оборудования.

Почему это не обязательно говорит о злонамеренности заказчика? Как показывают другие госзакупки, в таком случае проблема решается на этапе сбора коммерческих предложений и они показывают удивительную однородность цен. По признаниям специалистов, поставщиков иногда просят скорректировать стоимости позиций внутри коммерческого предложения в нужную заказчику сторону. Тогда в коррупционных закупках документация максимально чиста и никаких подозрительных коэффициентов при всём желании отыскать не получится.

Зачем всё это изучать? Учитывая, что закупка произошла ещё в 2019 году — разве что ради любопытства и понимания процессов госзакупок. Тем более у заказчиков на любые претензии всегда есть последний аргумент: «Если цена закупки кажется вам завышенной — обращайтесь в ФАС или участвуйте в ней сами».

Последние новости

- 23 января 2026 / 16:19Щигровские дети отказываются ходить в музыкальный кружок, если их преподавателя сократят

- 22 января 2026 / 16:42Родители учеников Новокасторенской школы бьют тревогу: подрядчик не восстановил рухнувшую крышу спортзала

- 20 января 2026 / 12:00В Курске сотрудницы больницы № 6 сообщили о трупах в коридорах, начата проверка

- 17 января 2026 / 18:07В Курске приостановили строительство парка альпак на Боевке после жалоб горожан

- 16 января 2026 / 14:19В Курске установят 35 умных светофоров и скорректируют работ существующих